анной публикацией мы хотим несколькими штрихами познакомить читателя с вкладом в российское виноделие, который внесли чешские крестьяне, основавшие на Черноморском побережье в 1868–1870-е гг. несколько сел между Анапой и Новороссийском. Это – заметки чешских писателей и этнографов, побывавших у своих кавказских соотечественников, а также воспоминания самих чехов Северного Кавказа, как их называют в исторической литературе.

В 1926–1928 годах в Советском Союзе жил словацкий писатель Петр Йилемницкий (1901–1949) – вначале в Киргизии, а затем в маленьком селе Павловке под Анапой, основанном в 1868 году чешскими и словацкими крестьянами-переселенцами. В Павловке Йилемницкий работал школьным учителем, занимался общественной работой — состоял членом Су-Псех-Варваровского сельсовета. Но для нас важно другое, а именно его воспоминания о жизни чехов-переселенцев в Советской России в 1920-е годы и, если точнее, его свидетельства о том, как чехи, оказавшись на Черноморской побережье Кавказа, занимались виноградарством и виноделием.

Холмы и косогоры, горячее южное солнце, теплое морское небо будто бы созданы для виноградников. Чешские крестьяне научились сажать лозу. То был основной фактор, коренным образом изменивший их быт. Чувствуют себя они намного беззаботнее, веселее, даже легкомысленнее, чем чехословацкие крестьяне: сама природа идет им навстречу. У них прекрасные сады, полные роскошными южными плодами, у них есть хлеб, вино, табак, море, солнце. Они очень трудолюбивы, и год от года живется им все лучше.

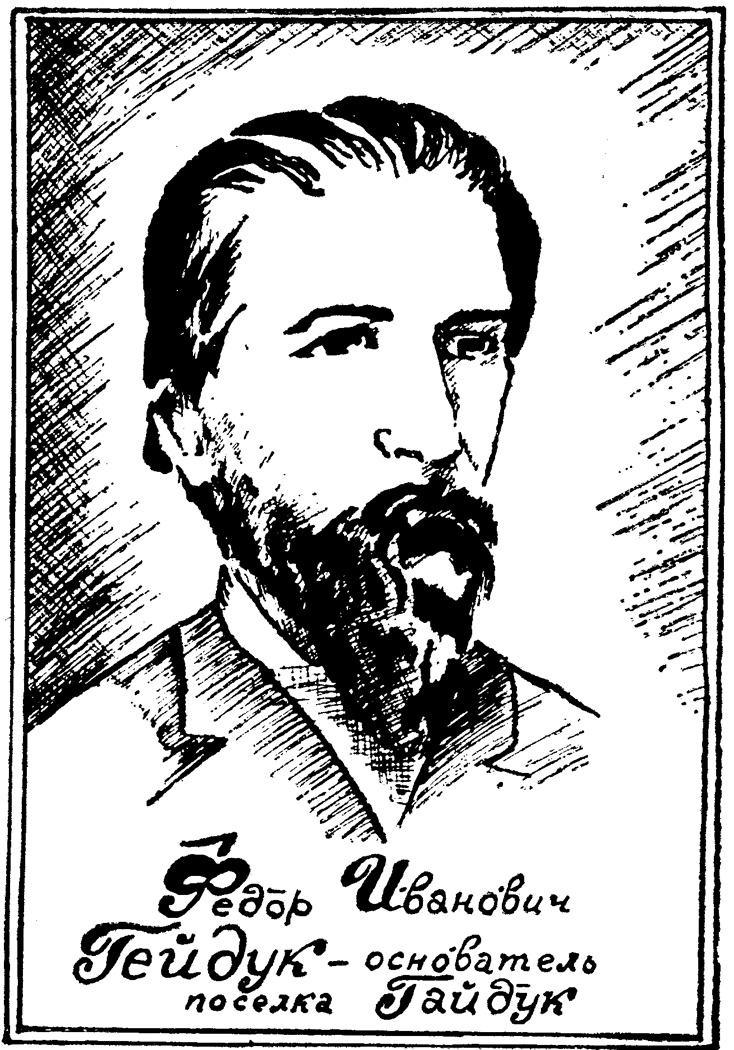

Интересно, что Йилемницкий указывает, что чехи научились сажать лозу уже на Кавказе. А ведь действительно – основные винодельческие регионы Чешской Республики сосредоточены в Моравии, в то время как предки кавказских чехов пришли сюда преимущественно с юго-запада Богемии (т.е. собственно Чешских земель) и занимались преимущественно земледелием (считается, что они первыми в Черноморском округе стали выращивать картофель, удобрять поля и работать с легким плугом, способным тонко размельчать и взрыхлять землю). Первым, кто обучал чехов виноградарству и виноделию на Кавказе, очевидно, был агроном Черноморского округа Бедржих (Федор) Гейдук, чех по национальности и большой энтузиаст переселения своих соотечественников в Россию. Гейдук еще за 20 лет до князя Голицына ездил в Европу за лозами, которые он посадил в имении Абрау-Дюрсо. И именно Гейдук первым в российском Причерноморье завел на виноградниках шпалеру (ранее лозы здесь вились по стволам и ветвям деревьев). Гейдук, конечно же, достоин отдельной статьи, поэтому мы вернемся к своему повествованию.

Кроме крестьян, на Кавказ переселялись и чехи-специалисты, например, Владимир Сикора, винодел «Абрау-Дюрсо», дед известной советской певицы Ружены Сикоры.

Но вернемся к воспоминаниям Йилемницкого. Он пишет, что в 1920-е годы во дворах жителей Павловки повсеместно стояли прессы для вина, были «аппараты для защиты винограда от вредителей» — вино делали все. А нелегальная продажа вина была прибыльным бизнесом — в другом очерке писатель описывает, как у некоего официально безработного в станице Крымской нелегально

Кстати, Йилемницкий уже в 1928 году писал, что советское правительство выдвинуло лозунг

который обычно приписывают Хрущеву и послевоенным годам. Получается, лозунг этот был известен гораздо раньше.

Чехи по вероисповеданию были католиками, соответственно, их религиозные праздники наступали на 13 дней раньше, чем у православных соседей. Но широкие славянские души научились объединять эти празднования, и, к примеру, на Рождество, как пишет Йилемницкий, «вино текло и музыка играла без передышки три недели», начиная с 25 декабря и до середины января…

Еще один чех, этнограф Ян Ауэрган, побывавший в чешских селах на Кавказе чуть ранее – в 1910-е годы, также высоко оценивал местное чешское виноделие. Он писал, что

В этих селах практически в каждом доме были свои винные подвалы. Сын Федора Гейдука Ярослав, тоже профессиональный агроном, писал, что

А самого Ярослава описал его дядька, известный чешский поэт Адольф Гейдук (именно ему приписывают создание эпитета «злата Прага»), так:

Еще один чешский поэт, представитель романтической школы Святополк Чех, описывает гостеприимство чешского крестьянина, живущего на Северном Кавказе, подчеркивая его занятие виноделием: вот его дочь выкладывает перед гостем на скатерть «арбузы и синие гроздья винограда, ягоды, мед лесных пчел», а сам хозяин, несущий «надменно вздутый» бурдюк, преисполнен гордости от того, что в нем плещется «прославленное кахетинское». Очевидно, что кахетинским автор называет не грузинское, а местное красное сухое вино, приготовленное в окрестностях Новороссийска.

Хотя были и негативные описания чешского виноделия на Кавказе. Вот некто М. Гаек, «староста в Новороссийске», в 1910 г. писал в журнале «Русский Чех»:

Так, вино, даже высокого качества, чехи зачастую оставляли в подвалах до следующего сезона сбора винограда. Испытывая недостаток в бочках, они были вынуждены продавать вино торговцам «за смешную цену – литр чистого вина однолетней выдержки за 9–14 копеек», либо сами выпивали свое вино, чтобы освободить место для вина нового урожая. Некоторые, предвидя такие трудности со сбытом, сами выпивали свое вино в течение всего года и постепенно спивались...

В Новороссийском городском архиве хранятся любопытные документы — отчеты обследования чешских хозяйств села Глебовка под Новороссийском, проведенного в 1925 году. В частности, отмечено, что чай в семьях не пьют, «вместо него кофе, дети без кофе не сядут и за стол»; вино же «пьют постоянно», причем как бедняки, так и зажиточные крестьяне.

Один из первых колхозов в Анапском районе был создан в 1929 году в Варваровке (тоже чешское село, ныне объединено с соседней Павловкой). В 1935 г. в колхозе были посажены первые виноградники – теперь это поля агрофирмы «Кавказ». Соответственно, председателями колхоза изначально также были местные чехи.

Ни одна чешская свадьба в округе не обходилась без своего вина. И даже невесту замужние женщины вводили в свой круг, распивая с ней вино на второй день свадьбы.

Или вот свидетельство чеха-старожила, жителя села Кирилловка Матвея Лузума: